Du train où vont les choses…

Les dessins de Miguel Marajo prennent le regard, le surprennent par la complexité de leurs mouvements et la force de leur adresse, leur manière de sauter aux yeux. Ils appellent en retour, en riposte, une déprise de l’œil dans la recherche d’un mot assez simple pour rester à la surface et assez expressif pour sortir des profondeurs du papier. Comme le geste de l’artiste fait surgir des agencements complexes de graphismes, des assemblages de rouages qui fonctionnent ensemble, des mouvements qui s’engendrent mutuellement, le regard s’ajuste bien vite à des mots comme le « cours des choses » ou le « train » pour se laisser porter dans la traversée et l’attention flottante au dessin. Un frêle esquif pour rejoindre l’équivocité du langage et du monde.

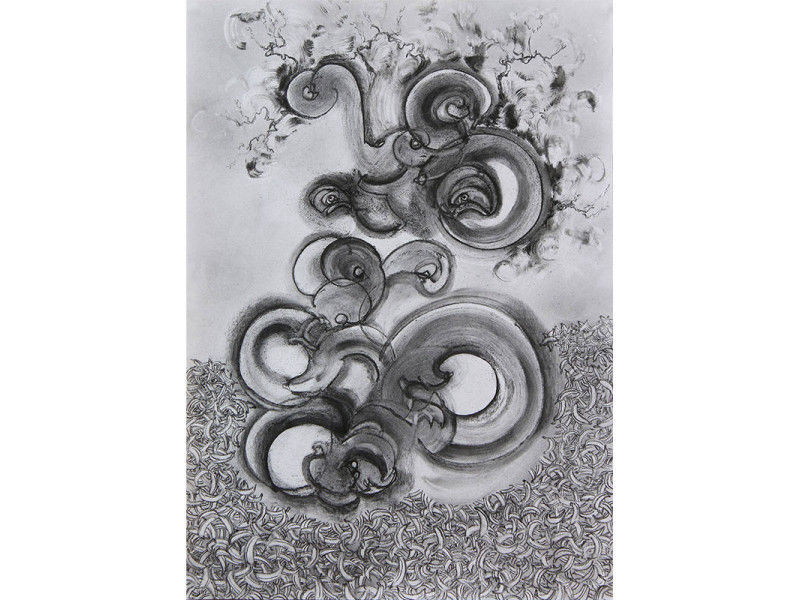

Le « train des choses » évoque bien cet ensemble des choses qui s’assemblent et fonctionnent en même temps, les mystérieuses roues d’engrenage qui font tourner ce monde pictural. Miguel Marajo a trouvé sa cheville ouvrière, son maillon originel, sa pièce maîtresse, le signe pour authentifier son appartenance à la culture caribéenne, à ce monde joyeux et revendicatif travaillé par la prose et la poésie, celles de Césaire, de Glissant, de Frantz Fanon : la coiffure afro antillaise, toute en boucles et en frisures. C’est une forme, elle se gonfle, se répand, elle gicle, se vaporise en volutes comme la végétation foisonnante des volubilis. Il crypte ce signe dans son abstraction et sa fécondité, dans son mouvement, en fait « l’âme du monde » dans ses dessins et ses peintures, un hiéroglyphe qui se décline dans toutes les variations possibles des supports, outils et matériaux utilisés. Le brou de noix, le fusain ont la fluidité de l’aquarelle pour incarner l’architectonique et les mouvements des éléments, les engendrements de formes et de morphologies imaginaires. Le dessin se répand alors en différentes strates motrices, avec des vitesses et des rythmes très différents ; un temps végétal très lent de circulation de sève, un temps d’actions impulsives surgissant des profondeurs du papier et enfin des balayages véhéments qui se mettent à tournoyer, engendrant tourbillons et ouragans.

Car il faut de la force et de l’énergie au trait, forcer le trait pour donner un visage au monde, pour l’envisager avec ses yeux révulsés et les mouvements de colère qui défigurent ses traits quand il est confronté à son devenir et à son « jusqu’où — ça — peut — aller » , quand par exemple il affronte le désastre environnemental pour les Antilles qu’est l’utilisation du kepone, ce dangereux pesticide dans les plantations industrielles de banane… On le nomme « curlone » en France, un mot bien « curly », capable de rapprocher les vagues de banane de la vague plastique de la chevelure.

La boucle de cheveu reste le motif intime au plus secret et au plus intime du dessin, le mobile qui entraîne le geste et oriente le regard, conserve au dessin son « en train », sa disposition enjouée. Il porte aussi la présence, toujours selon l’artiste « d’une vie anonyme, sous-jacente, qui bouge dans les profondeurs », et ébauche une topographie du désir, de ses mouvements et de ses rythmes, de ses remous dans l’alternance de zones nouées et érectiles et de plages de respiration ouvertes à cette vague qui ne cesse de se propager et de se retourner contre elle-même, à la manière d’une mèche de cheveu rebelle. « Tel est le désir : habiter le ressac et n’avoir aucune patrie dans le temps » (RM Rilke)

Georges Quidet, mars 2020.

Le subjectile, c’est le papier où s’inscrit la trace, s’imprime l’encre, se dessine la déchirure ou la brûlure de cigarette, la pulsion qui atteint sa cible et frappe votre regard…

C’est un mot au service du dessin, riche en condensations, un mot spectral avec son cortège de revenants, qui a tout pour fasciner avec ses sonorités proches de “subjectivité”. Il évoque le support, une surface réfléchissante comme un miroir qui engendre un espace de projection de soi, là où un sujet peut se jeter, c’est-à-dire se lancer et aussi s’abandonner, se défaire de soi, voire se balancer des projectiles. La création y trouve son lieu : l’artiste caresse ou violente le papier, le dessin y fait surface, surgissant de l’épaisseur secrète comme d’un lieu d’incubation intérieure

C’est aussi un mot poétique qui induit et accompagne une autre manière de regarder le dessin, de ne pas se laisser prendre par le seul visible et ce qui saute aux yeux. Une invitation à prêter une attention “flottante” au travail sombre à l’œuvre dans le geste, sombre en ce sens qu’il est obscur mais aussi au sens où il s’enfonce “se glisse sous” le visible, passe en douce et cherche notre regard, s’adresse à nous en fouillant nos mots disponibles pour le dire. « Ça nous regarde ! »

Dix artistes rassemblés par Gastineau Massamba s’exposent dans ce salon ; certains d’entre eux s’étaient déjà risqués l’an dernier sous la déclinaison de “l’orphisme”. Ils acceptent de mettre leur œuvre en jeu, de donner du jeu à notre regard avec cette promesse d’un secret embusqué dans leur travail, de ce qui dans le dessin nous fixe, nous aspire, nous oblige à scruter au plus près « ce qui nous regarde », nous dévisage et nous dévore les yeux.

Pour HCE Galerie, c’est une exposition sous le signe de Joyce, de son œil toujours mouvant entre voir et savoir, capable d’entrevoir ce qu’une attention fixe laisse échapper : « Inéluctable modalité du visible : tout au moins cela, sinon plus, qui est pensé à travers mes yeux. […] Fermons les yeux pour voir. » (Ulysse)

Occasion pour la galerie de préciser cette ligne héritée de Joyce, ne serait-ce que dans les initiales HCE, et son projet entre psychanalyse et philosophie.